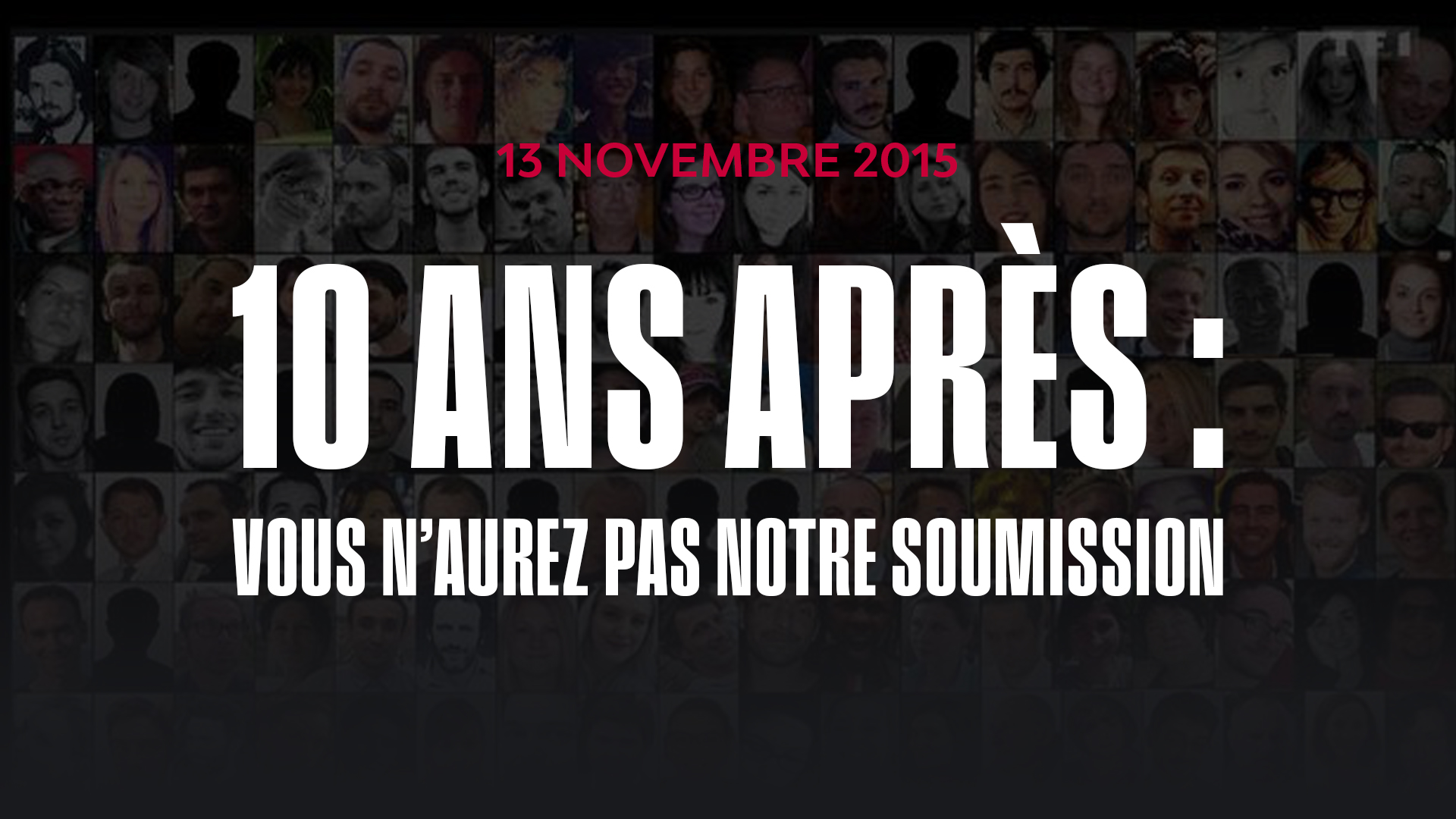

Dix ans après : vous n’aurez pas notre soumission

Dix ans ont passé depuis la nuit du 13 novembre 2015, quand le terrorisme islamiste a perpétré l’attaque la plus meurtrière depuis 1945 sur notre territoire : 130 morts et plus de 400 blessés, au Stade de France, sur les terrasses des bistrots des 10e et 11e arrondissements de Paris, et bien sûr au Bataclan.

Jamais, en Europe occidentale, une cellule terroriste n’avait frappé par une succession d’attaques coordonnées, avec une telle puissance de feu et une telle capacité opérationnelle. Ces attentats incarnaient une volonté délibérée de détruire ce qui définit notre société : notre liberté d’aller et venir sans crainte, notre volonté collective de nous rassembler et de faire la fête autour du sport et de la culture, notre art de vivre.

Les victimes et leurs familles méritent bien plus que la compassion. Elles nous imposent de maintenir vivante la mémoire exacte de cette agression sans précédent, de perpétuer la connaissance rigoureuse de ce qui s’est réellement produit, et de dire toute la vérité à propos de la tragédie que nous avons subie comme de ce qu’il en est aujourd’hui.

La vérité, c’est que nos services de renseignement, nos forces de sécurité, nos magistrats ont déjoué de nombreux projets depuis dix ans malgré d’autres attentats qui ont coûté la vie à de trop nombreux innocents, de Nice à Arras, en passant par Conflans-Sainte-Honorine, Magnanville ou Saint-Étienne du Rouvray.

La menace a été contenue à plusieurs reprises et les efforts sécuritaires sont réels. Mais l’État, et plus largement la société, n’ont pas tiré toutes les conséquences de la nature de l’ennemi qui nous frappe. Si la France a combattu le terrorisme, elle n’a pas réellement et profondément affronté l’idéologie qui le porte. Or, face à cet ennemi armé et culturel, les choses ne peuvent pas être faites à moitié.

L’islamisme est une idéologie totalitaire qui vise l’établissement d’un islam extrémiste comme religion d’État et l’application de la charia. Il entend subordonner la loi civile à une norme religieuse, fragmenter la communauté nationale, substituer à la citoyenneté des appartenances exclusives.

Les Frères musulmans travaillent à l’entrisme institutionnel, à la conquête patiente des structures d’influence. Le salafisme prêche la rupture par la délégitimation de nos lois et la séparation culturelle. Le djihadisme pousse cette logique jusqu’à l’affrontement, qu’il soit idéologique, social ou armé. Ce triptyque se lit dans les doctrines, les réseaux, les financements, les trajectoires de ceux qui ont tué sur notre sol depuis Mohamed Merah en 2012.

Leur idéologie s’est adaptée à nos dispositifs, à nos pudeurs, à nos failles juridiques. Elle se diffuse désormais facilement. Quatre-vingt-dix pour cent des activités terroristes sur Internet ont lieu sur les réseaux sociaux. TikTok, Telegram, et autres applications sont autant de vecteurs de propagande, de radicalisation et de constitution de micro-réseaux. Elle noue aussi des alliances avec des segments d’ultragauche qui, sous couvert d’antiracisme, normalisent certains de ses cadres.

Cette capacité d’adaptation se manifeste jusque dans nos prisons.

La récente affaire autour de Salah Abdeslam le démontre. Le détenu le plus surveillé de France a pu accéder à du contenu de propagande djihadiste via une clé USB introduite au parloir par son ancienne compagne, suspectée d’avoir préparé un attentat avec deux complices.

Au cœur du dispositif censé illustrer la maîtrise de l’État, un réseau islamiste se reconstitue. Ce n’est pas un dysfonctionnement technique mais la démonstration que l’islamisme survit aux condamnations et profite de toutes nos faiblesses.

Ce scandale s’inscrit dans un paysage plus large. Depuis 2018, près de cinq cents condamnés pour terrorisme islamiste ont été libérés. Si la plupart de ces libérations sont juridiquement articulées, elles sont sécuritairement explosives. Plusieurs milliers de détenus de droit commun radicalisés ont quitté les prisons. Le chef de la section antiterroriste de la DGSI l’a reconnu : nous avons aujourd’hui plus de condamnés pour terrorisme islamiste en liberté que derrière les barreaux. Or, les capacités de suivi sont saturées. Nous disposons d’un arsenal administratif que la masse rend peu opérant.

Cette vulnérabilité intérieure intervient au moment où la carte géostratégique de la menace se redessine. Le retrait français du Sahel depuis 2022 a produit des effets destructeurs : triplement des morts depuis 2021, 40% du Burkina Faso sous contrôle djihadiste, quasi-doublement des opérations terroristes au Niger en 2024. Des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique contrôlent désormais des territoires immenses et y constituent des sanctuaires d’entraînement, de recrutement et de financement. Hélas, nous avons perdu des capacités de renseignement sur zone. La France a créé, comme après la Libye en 2011, les conditions d’une instabilité régionale dont les effets pourraient se projeter demain vers l’Europe.

Sur le plan national, la menace djihadiste reste de loin la plus structurée, la plus meurtrière en puissance, la plus capable d’actions massives. Elle se rajeunit dangereusement. Brouiller les lignes entre un terrorisme islamiste transnational, idéologiquement construit, et d’autres formes marginales, c’est offrir au djihadisme le camouflage qu’il recherche.

Il faut penser l’islamisme comme une stratégie globale. Cette stratégie articule plusieurs niveaux. Un niveau doctrinal qui produit un récit qui inverse les culpabilités. Un niveau social qui capte une partie de la jeunesse, souvent issue de l’immigration, désorientée et fracturée sur le plan identitaire, nourrie d’un sentiment de haine vis-à-vis de la France. Un niveau institutionnel qui investit le champ associatif, éducatif, caritatif et municipal pour promouvoir, sous couvert de respectabilité, une hiérarchie des normes contraire à nos lois. Un niveau opérationnel, avec constitution de réseaux poreux entre prosélytisme et passage à l’acte.

Ce travail se déploie à l’échelle européenne, via des structures transnationales, des financements extérieurs, des réseaux d’influence religieuse et humanitaire. Nos propres rapports officiels établissent ce maillage, mais l’État peine à en tirer toutes les conséquences.

Les libérations, les failles carcérales, les difficultés de suivi, la perte d’emprise au Sahel révèlent un État encore prisonnier d’une logique défensive face à un ennemi offensif, méthodique et patient. Nous disposons d’outils. Il nous manque une doctrine.

Cette doctrine, c’est assumer que l’Islam politique est une entreprise de subversion incompatible avec nos principes fondamentaux. Et donc qu’il n’a rien à faire en France. La République française ne doit pas être une incantation abstraite, mais une réalité concrète pour défendre la sécurité des habitants ainsi que l’universalisme, et garantir notre mode de vie. Il ne s’agit pas de céder aux fantasmes, mais de nommer avec précision une stratégie politico-religieuse documentée par nos propres institutions. Combattre l’islamisme, c’est aussi protéger les Français musulmans qui refusent cette emprise et en sont victimes.

Plusieurs mesures en découlent. Interdire les structures qui, sous couvert de religion ou d’association, promeuvent un ordre normatif concurrent de nos lois. Contrôler rigoureusement les financements étrangers de ces réseaux. Rompre avec les complaisances diplomatiques envers les États qui diffusent cette idéologie. Isoler réellement les leaders prosélytes en détention. Articuler clairement peine, renseignement et suivi post-carcéral pour les profils les plus dangereux. Ces actions ne relèvent pas de l’arbitraire. Elles relèvent de la légitime défense d’une nation.

Mais cette réforme régalienne ne suffira pas si nous perdons la bataille des esprits. L’islamisme a pris une longueur d’avance partout où les pouvoirs publics ont déserté. On ne combat pas une telle idéologie avec des slogans, encore moins avec l’angélisme béat de ceux qui ne veulent pas admettre que les islamistes sont nos ennemis.

On la combat par un enseignement de haute exigence qui redonne à nos enfants le sens de la France, la compréhension des totalitarismes, la capacité de démasquer les discours falsificateurs. Et aussi par le soutien explicite à ceux, issus de culture musulmane, qui refusent l’emprise islamiste et sont trop souvent abandonnés face à elle. Enfin, par une politique culturelle et intellectuelle qui assume de défendre notre modèle.

Dix ans après, nous devons refuser et le déni et la résignation. Le déni, c’est parler de « radicalisation » sans jamais nommer le mal. La résignation, c’est s’habituer à vivre sous la menace en empilant les hommages officiels comme autant de paravents.

Soit nous continuons à gérer la menace islamiste comme un risque parmi d’autres, en multipliant les dispositifs de suivi qui saturent, les mesures de contrôle qui s’empilent, les déclarations solennelles qui s’oublient et les postures martiales qui ne rassurent plus. Soit nous comprenons enfin que nous sommes entrés dans une guerre longue, idéologique, qui se joue dans les prisons, dans les quartiers, dans les écoles, dans les médias sur les réseaux sociaux et aux frontières du Sahel. Une guerre que nous ne gagnerons pas en la niant. Une guerre que nous pouvons gagner si nous acceptons de la mener avec lucidité, cohérence et détermination. La France a vaincu d’autres totalitarismes. Elle vaincra celui-ci si elle décide de le combattre.

Une tribune de David Lisnard, parue sur Rupture-Mag, à retrouver ici.

Cannes se recueille en hommage aux victimes du 13 Novembre, dix ans après

Les noms des 132 victimes des attentats islamistes de Paris et Saint-Denis ont été lus sur le parvis de l’Hôtel de Ville, dans un moment de recueillement sobre et solennel. Élus, forces de l’ordre et habitants se sont rassemblés pour honorer leur mémoire, dix ans après les attaques du 13 novembre 2015.

Recevez les actualités

de Nouvelle Énergie et David Lisnard